Oleh : Bambang Mugiarto

BAGIAN 1

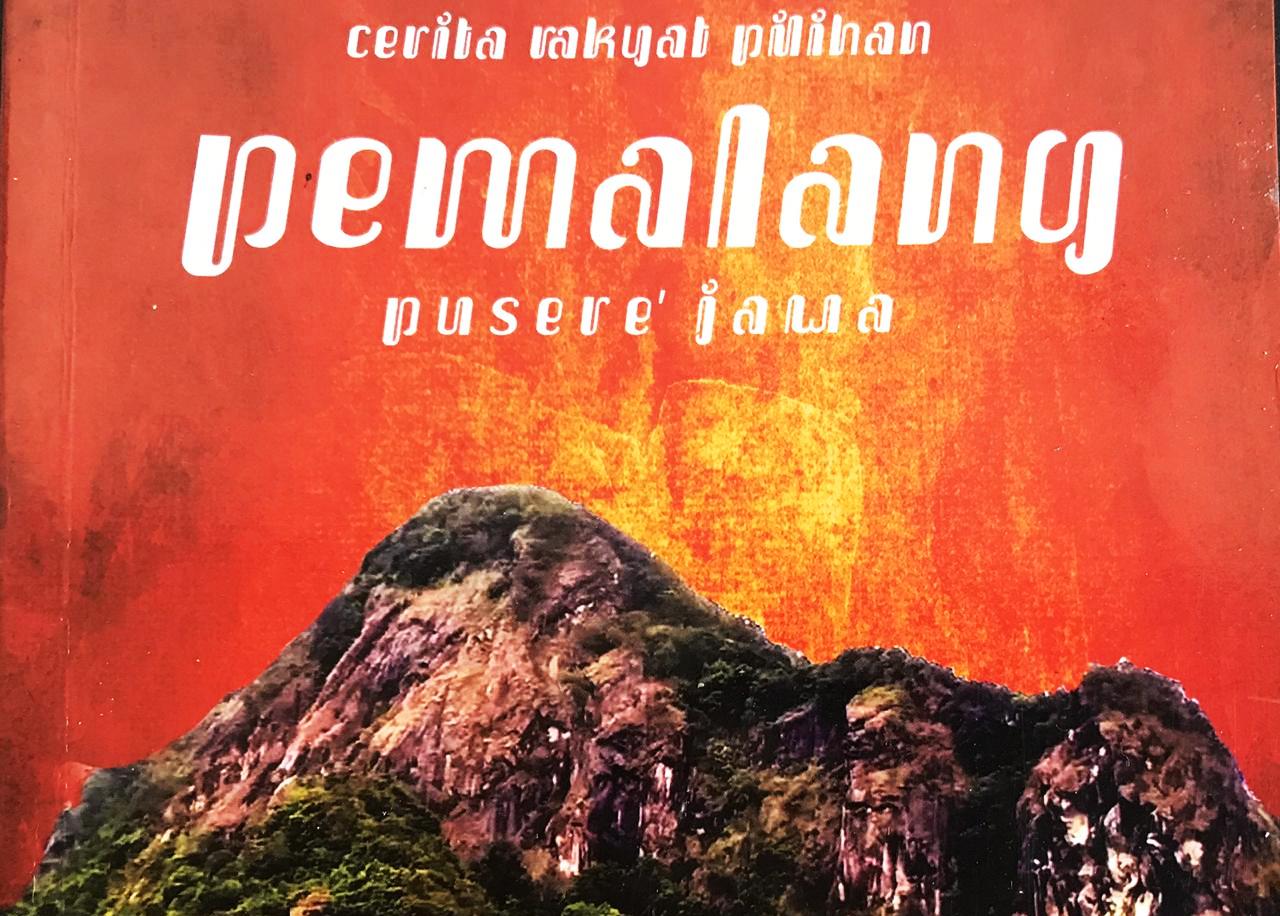

Berkasur tanah berpasir, Gunung Mendelem seperti terus terdiam dalam rebahannya. Ia nampak sendirian. Duduk memaku bumi terpisah diantara bukit yang sambung menyambung di kawasan itu. Menghadap ke barat, batuan tebing raksasa berwarna hitam itu seperti tengah bersitatap dengan Gunung Slamet.

Dari pusat Kota Pemalang, perlu waktu sekitar tiga jam menuju Gunung Mendelem, atau 47 kilometer dari Pemalang. Butuh sekitar 24 kali penghisapan pipa rokok bagi Prabu Rakai Panaraban, Sang Raja Pemalang, menuju Mendelem dari alun-alun Pemalang. Tentu saja dengan berkuda.

Dari Purwokerto, berjarak sekitar 60 kilometer untuk sampai di Mendelem. Mendelem diapit Desa Simpur dan Desa Sikasur di sebelah Utara, Desa Gunung Tiga dan Desa Belik di sebelah Selatan, Desa Beluk dan Desa Bulakan di sebelah Barat, Desa Kuta dan Desa Gunung Jaya di sebelah Timur.

Mendelem memang tidak semegah raksasa Semeru, atau Slamet. Namun dalam kepercayaan penganut Kejawen, setiap gunung punya sejarahnya masing-masing. Termasuk Mendelem. Sejak jelmaan kura-kura Wisnu, membawa Mahameru dari India yang kemudian jadi cikal bakal seluruh gunung di Pulau Jawa, Mendelem ikut ambil bagian dalam sejarah.

Mendelem diambil dari kata “mendem” yang berarti menanam, atau menyembunyikan, atau menyimpan. Dalam khasanah bahasa Jawa, “mendem” bisa diartikan juga sebagai “bertapa”, atau mendekatkan diri ke Sang Maha Kuasa. Mendelem berarti tempat mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa.

Mendelem juga dijuluki sebagai Gunung Jimat. Tentu ini berkaitan dengan makna lain “mendem” yang berarti menyembunyikan atau menyimpan. Setiap orang di Pemalang tahu, Mendelem konon disebut-sebut sebagai lokasi penyimpanan benda-benda pusaka para leluhur. Kita boleh tidak percaya. Perkara gaib memang sulit dibuktikan secara ilmiah. Itu sebabnya Tuhan menciptakan hati, sebagai tempat manusia menyimpan kepercayaan. Perkara gaib sama dengan urusan perasaan manusia. Dua-duanya tidak perlu pembuktian.

Seperti namanya, sampai saat ini Mendelem memang tempat baik untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Setidaknya, masyarakat sekitar Mendelem menyakini itu. Tiap hari-hari tertentu, mereka mempersembahkan sesaji.

Mata pencarian sebagian penduduk di bawah kaki Mendelem adalah bercocok tanam. Ia menyimpan 607 hektare lahan hutan, 235 hektare kebun, 353 hektare sawah, dan 316 hektare tegalan atau ladang. Itu baru satu desa tepat di bawah Mendelem. Belum desa-desa lainnya. Selain menyimpan benda-benda pusaka, Mendelem lewat kuasa Tuhan, memberi banyak manfaat untuk penduduk sekitar.

Berhadap-hadapan dengan Gunung Slamet, menjulang 1.064 meter dari permukaan laut, Gunung Mendelem adalah museum alami bagi masa lalu.

Orang-orang sekitar menyebut Gunung Mendelem dengan nama Gunung Jimat. Disebut jimat karena dalam tubuh tanah dan bebatuannya terkubur benda-benda pusaka. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, benda pusaka atau azimat diyakini menyimpan kekuatan mistik.

Mendelem mencatat jatuh bangunnya kerajaan di tanah Jawa. Dari peradaban Hindu-Budha pada abad 7, hingga peradaban Islam pada abad 15. Sejak Mataram Kuno, Majapahit, sampai Mataram Baru. Catatan itu terekam dalam sejumlah peninggalan purbakala di Mendelem. Baik berupa arca, candi, dan benda kuno lainnya.

Mendelem, dari cerita mulut ke mulut, juga mengetengahkan hikayat para punggawa tanah Jawa. Dari Rakai Panaraban, Minak Jinggo, hingga Raden Patah. Masing-masing dari mereka mencatat kisah di langit Gunung Mendelem. Kisah yang terjalin padu dengan hikayat jatuh bangunnya sebuah kerajaan.

Candi, makam, dan petilasan di sana menahkodai ceritanya itu. Tersimpan di puncak Gunung Mendelem.

Rakai Panaraban tidak pernah berniat meninggalkan Kerajaan Kebon Agung (lokasi sekarang Desa Kabunan). Meski kekuasaan ia dapatkan dari sang ayah, Syailindra, ia sendiri yang susah payah membangun kerajaan. Hatinya memang selalu tidak nyaman jika berurusan dengan keyakinan ayahnya yang kini menjabat sebagai Raja Majapahit.

Tiap mereka bertemu, ia selalu diminta memeluk Budha. Satu-satunya orang yang mau mengerti keyakinan yang dianutnya adalah istrinya, Dewi Sekar Melati. Bahkan adik satu-satunya, Rakai Panangkaran, telah mengikuti jejak sang ayah.

Sejak berkuasa, meski hanya sebagai raja bawahan, mengurus wilayah Kuningan, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan hingga Kendal, pada tanggal 1 April 784 atau 706 Caka, Rakai Panaraban selalu merasa tertekan. Ia selalu merasa keyakinannya ditolak.

Ia sudah yakin kalau memang ditakdirkan sebagai seorang Hindu. Ilmu dan kitab yang ia pelajari menyebut itu. Perjalanan spiritual yang selama ini dijalaninya, menurut buku dan kitab yang dipelajarinya, akan selalu membawa ketenangan batin kepadanya.

“Diajeng, besok aku harus meninggalkan kerajaan. Kamu boleh tetap tinggal di Keputren (lokasi sekarang Desa Taman), selama kamu suka. Aku akan pergi ke hutan dan tinggal di Gunung Mendelem sampai menemukan jawaban tentang kayikananku, dan ayahandaku,” kata Rakai Panaraban, pamit kepada Dewi Sekar Melati.

Lawan bicaranya diam. Lebih memilih menenggelamkan kepala ke bawah.

Rakai Panaraban melanjutkan, “Malam sudah larut, aku akan pergi besok”.

Dewi Sekar Melati diam, dengan kepala terus menunduk, ia mendengarkan suaminya berbicara hingga selesai.

“Tidak Kangmas ! Aku harus ikut pergi kemanapun kangmas pergi. Sebab aku tidak akan merasa sekuat dan seteguh hati sekarang, tanpa berada di sisimu.”

Bersambung …